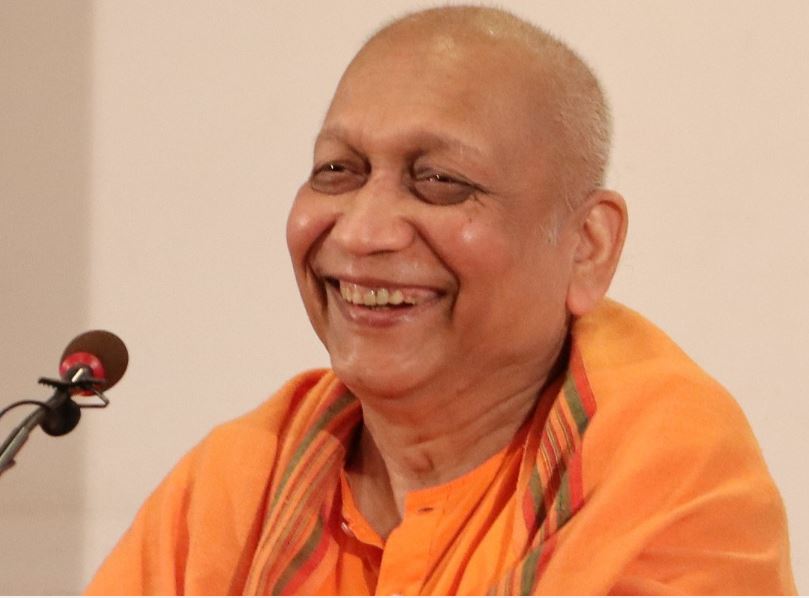

– सामी योगात्मानन्द, प्रॉविडेन्स, USA

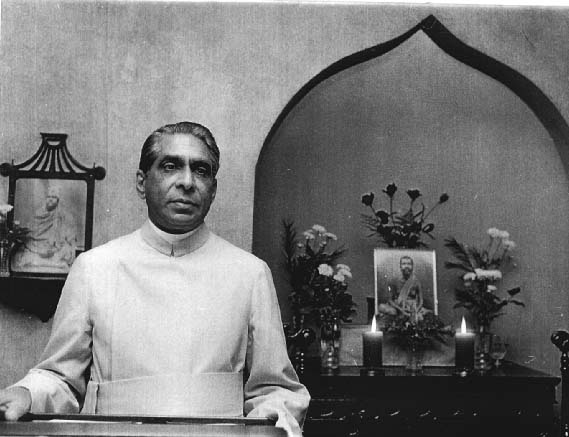

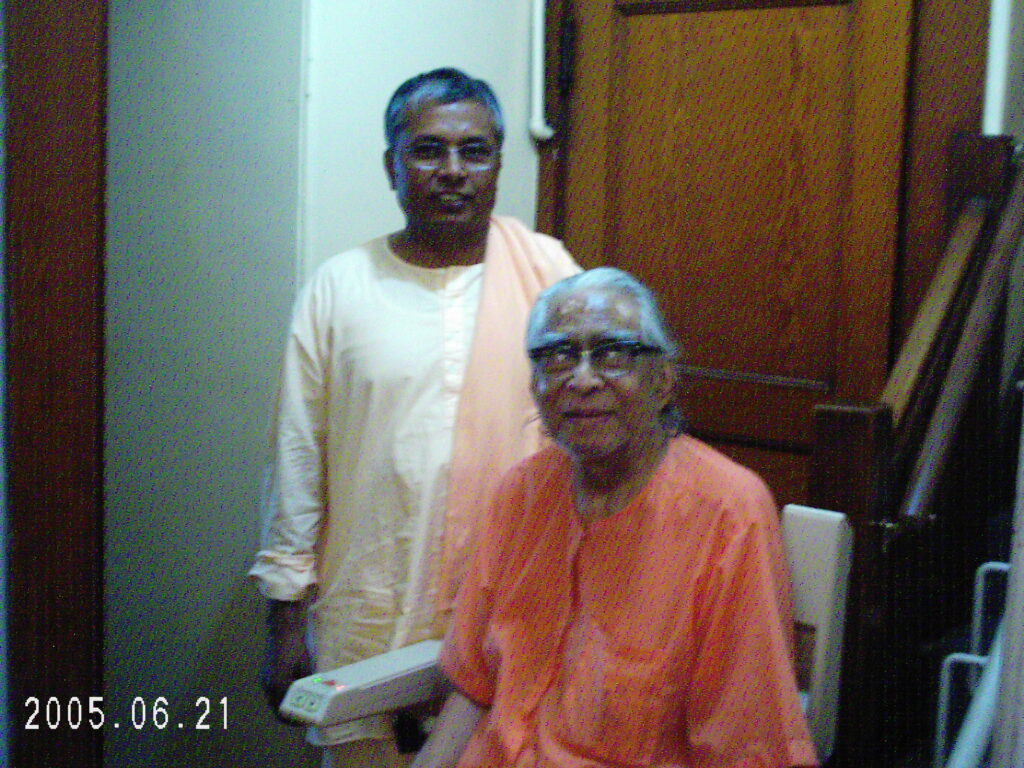

पाठकों को शायद स्मरण होगा (या न भी होगा, क्यों कि ‘कि जिंग्शेई/ज्योति की वह संख्या प्रकाशित हो कर अब छः महीने बीत चुके हैं) कि पिछली किश्त में मैंने स्वामी सर्वगतानन्द जी का उल्लेख किया था और लिखा था कि उनके सम्बन्ध में बाद में कभी चर्चा करूँगा। वे श्रीरामकृष्ण के अंतरंग पार्षद स्वामी अखंडानन्द के मन्त्रदीक्षित शिष्य थे। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि जब 20 जून 2009 की मध्यरात्रि के बाद मैं बोस्टन हवाई अड्डे से वहाँ की वेदान्त सोसायटी में पहुँचा, तो वे मेरे स्वागत के लिए अपने कमरे में जागते हुए बैठे थे। इस क्षण के बाद फिर करीब 8 साल तक उनका सहवास मुझे मिलता रहा। मेरे लिए यह बड़ा ही शिक्षाप्रद अवसर था। उस समय उनकी आयु लगभग नवासी(89) वर्ष की थी। शरीर में दुर्बलता और कई प्रकार की बीमारियाँ थीं किन्तु मन तभी भी सशक्त था। विचार और वाणी में स्पष्टता और शक्ति थी। उनके मुख पर सदा शान्ति और प्रसन्नता रहती थी।

उन्हीं के साथ रविवार २४ जून के दोपहर के चार बजे बोस्टन से प्रॉव्हिडन्स चला आया। मेरी व्यवस्था जिस कमरे में की गई थी, (आज भी मैं उसी कमरे में रहता हूँ) उसके बिलकुल सामने ही उनका कमरा था, जिसके साथ आगंतुकों के साथ मिलने का कक्ष भी जुड़ा हुआ था। मैंने देखा कि दिनभर कई भक्त उनसे मिलने हेतु वहाँ आया करते थे। कितने ही भक्त पूजनीय सर्वगतानन्द जी की सेवा के लिए वहाँ मौजूद रहते थे। प्रायः वे मुझे बुलाकर सब के साथ मेरा परिचय करा देते थे।

दो दिन बाद स्वामी त्यागानन्द जी भी बोस्टन से प्रॉव्हिडन्स पहुँचे। उनसे पुराना मित्रतापूर्ण संपर्क था। हमारी संन्यास-विधि एक ही साथ हुई थी। मेरे अमेरिका आने के करीब डेढ़ साल पहले वे बोस्टन आश्रम में कार्यारम्भ कर चुके थे और जैसा कि रिवाज था, वे प्रॉव्हिडन्स के आश्रम में भी सभी नियमित व्याख्यान दिया करते थे। अमरीका में किस प्रकार रहना चाहिए, व्याख्यान इत्यादि कैसे देने होंगे? भक्त- स्वयंसेवक, आश्रम का कार्यकारी मण्डल उन सब के साथ मिल-जुलकर किस प्रकार आश्रम का संचालन करना होगा इस विषयों पर उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके साथ मित्रतापूर्ण बातचीत, मिलना-जुलना, सलाह- मशविरा लेना आज भी जारी है। हम तीनों संन्यासी- सर्वगतानन्दजी, त्यागानन्द और मैं एक साथ व्याख्यान कक्ष के साथ प्रायः जुड़े हुए रसोई-भोजन-घर में नाश्ता, भोजन इत्यादि करते थे। अब रसोई-भोजन घर वहीं से नीचे तहखाने में (Basement में) स्थानांतरित हुआ है। इस स्थानांतरण की कहानी पू. सर्वगतानन्द जी से सम्बन्धित है और उनके चरित्र पर प्रकाश डालती है।

वह सितंबर का महीना था- मुझे प्रॉव्हिडन्स आश्रम का कार्यभार सम्हाले दो महीनों से कुछ अधिक समय बीता था।

वहाँ की वेदान्त सोसायटी के भवन का निरीक्षण करना और कैसे विविध कार्यकलाप वहाँ चलते हैं जैसे- साफ-सफाई, कपड़े धोना, बाज़ार से नित्य प्रयोजनीय चीजें खरीदना, मंदिर को सजाना इन सबकी व्यवस्था कैसे होती है? ये सब मोटे तौर पर समझ में आ गया था। एक सुधार करना मैंने आवश्यक महसूस किया। रसोई घर और भोजन कक्ष को प्रार्थना/ प्रवचन कक्ष के करीब से हटाकर तहखाने में स्थानांतरित करना।

जब मैंने पू. सर्वगतानन्द जी से इस विषय में बात की तो उन्होंने पूरी तौर से मेरा समर्थन किया और कहा कि प्रार्थना/प्रवचन कक्ष इस प्रकार एक दूसरे से सटकर नहीं होने चाहिए। जब इस भवन का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा था, तो वे बीमार थे और उस पर ध्यान नहीं दे पाए कि वास्तुकार (Architect) ने इस प्रकार दोनों को एक-दूसरे से सटकर रखा है। अब सारा निर्माण-कार्य संपूर्ण होने के बाद उन्हें भी ये नागवार मालूम हो रहा है। इसी वजह से लाइब्रेरी और पुस्तक-ब्रिक्री के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा है। उन्होंने तुरन्त वेदान्त सोसायटी के तत्कालीन सचिव विल एयटन (Will Ayton) को बुलाया और पूछा कि क्या यह स्थानांतरित करना सम्भव होगा? उन्हें यह बात प्रथम पसंद नहीं आयी। इस स्थानांतरण में कितने व्यवधान है, इसकी चर्चा उन्होंने की। परन्तु जब हम दोनों ने मिलकर पूरे तहखाने का निरीक्षण किया, तो वे इस बात पर सहमत हो गए। कम से कम भोजन-कक्ष नीचे ले जाना कठिन नहीं होगा इस बात को उन्होंने स्वीकार किया।

जब काम शुरु किया तो प्रथमतः कई भक्तों को वह पसंद नहीं आया। अनेक भक्तों को लगा कि मैं अभी नया आया हूँ और मनमानी कर रहा हूँ। कुछ भक्तों ने सीधे पू. सर्वगतानन्दजी के पास शिकायत की। एक महिला ने मेरे सामने ही उनसे कहा कि वे मुझे आदेश दें कि मैं यह काम बन्द करूँ और भोजन-कक्ष जहाँ था, वहीं रहने दूँ। तब उन्होंने उत्तर में कहा, “यहाँ इसको[=मुझे] यहाँ के प्रमुख के रूप में मुख्यालय ने भेजा है। मैंने ही उसे यहाँ के प्रमुख के रूप में बुलाया है और तुम सब उसकी बात मानकर चलो। मैं भी उसकी बात मानकर चलता हूँ। भोजन-कक्ष नीचे जाने की बात तो मैं भी चाहता था। ” उनका कथन सुनकर मैंने उन्हें श्रद्धा से प्रणाम करते हुए कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? आपको मेरी बात मानकर चलने की बिलकुल आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आप को लगे, तो आप तुरन्त मुझे मना करें। आप से परामर्श कर और आप की अनुमति लेकर ही मैं सब कुछ करना चाहूँगा – भले ही औपचारिक रूप से मैं इस आश्रम का प्रमुख हूँ ।

इस प्रसंग से उनकी रामकृष्ण संघ के प्रति जो अटूट निष्ठा थी, वह अभिव्यक्त होती है। मनुष्य का मन अज्ञान वश चलती आ रही पुरानी व्यवस्था में आसक्त हो जाता है। उस व्यवस्था के कारण तकलीफ होने के बावजूद भी वह उसमें परिवर्तन करने से इन्कार कर देता है। यह एक स्वाभाविक मानसिक स्थिति की जडता है या पूर्वाग्रह, जिसके कारण हमारी प्रगति नहीं हो पाती। पू. सर्वगतानन्द जी जिनकी अवस्था उस समय नवासी (89) साल की थी, इस स्थितिशीलता के परे थे। केवल भोजन-कक्ष की ही बात नहीं, उन्होंने मेरे हर उचित कदम का उत्साह से समर्थन किया और जो उन्हें अनुचित या अनावश्यक प्रतीत हुआ उसे न करने की भी सलाह दी। उनकी निष्ठा, निर्भयता, भक्ति, भक्तों के प्रति आत्यंतिक प्रेम और सहानुभूति के कितने ही उद्बोधक किस्से हैं।

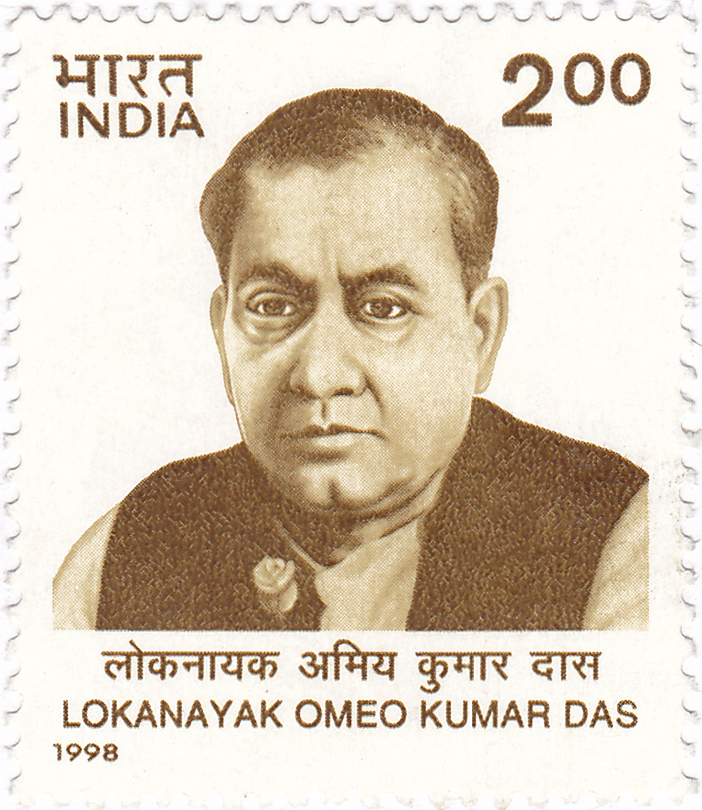

ईस्वी १९३४ के नवम्बर में सर्वगतानंद जी मुंबई में स्वामी अखण्डानंदजी से मिले। उम्र थी 22 वर्ष की। आन्ध्र प्रदेश के मूल निवासी थे, किन्तु मुम्बई में एकाउंट्स की नौकरी कर रहे थे। (प्रॉव्हिडन्स में जब मैं आया तो उन्होंने वहां के अकाउंट के काम के बारे में मुझे अच्छी, उपयुक्त जानकारी दी।) जब अखण्डानंदजी ने इस नवयुवक से पूछा की ‘जीवन से क्या चाहते हो?’ तब उसने उत्तर दिया कि विवेकानंद जी के मोक्ष- लाभ और साथ ही साथ जनसेवा का आदर्श उन्हें बड़ा अच्छा लगता है।

फिर अखण्डानन्दजी ने इस युवक को (नारायण उनका नाम था) रामकृष्ण मिशन के कनखल / हरिद्वार स्थित अस्पताल में जाने को कहा और वहाँ के प्रमुख स्वामी कल्याणानन्द जी को इस विषय में एक पत्र भी भेज दिया और मुंबई से कनखल तक नंगे पाँव पैदल जाने को कहा। लगभग १७०० कि.मी. की दूरी पैदल तय करके वे करीब ढाई महीने के बाद कनखल पहुँचे और वहीं से उनके त्यागपूर्ण, सेवाभावी संन्यास जीवन का शुभारंभ हुआ। कनखल सेवाश्रम के उनके प्रारंभिक जीवन का बड़ा ही स्फूर्तिदायी वर्णन ‘You Will be a Paramahamsa नामक लघु ग्रंथ में उपलब्ध है।

रामकृष्ण संघ के कनखल, कराची (अब पाकिस्तान में है) , बेलूर मठ, विशाखापटनम् आदि आश्रमों में कार्य करने के उपरान्त उन्हें बोस्टन- प्रॉव्हिडन्स इन दोनों आश्रमों में मैं स्वामी अखिलानन्द जी के सहयोगी के रूप में कार्य करने हेतु भेजा गया। १९५४ में वे यहाँ आए। १९६१ में अखिलानन्दजी के निधन के पश्चात वे दोनों आश्रमों के प्रमुख नियुक्त किए गए। २००९ के मई में उनका निधन हुआ। अपने ५५ वर्ष के दीर्घ अमरीका वास के दौरान वे मात्र दो बार भारत गए थे। प्रथम १९६२ में, खामी अखिलानन्द जी की अस्थियाँ विसर्जन करने हेतु और फिर 2002-03 में परम पूज्य रंगनाथागन्दजी से मिलने के लिए आये। तब वे रामकृष्ण संघ के परमाध्यक्ष थे और सर्वगतानन्द से उनका घनिष्ट, सौहार्दपूर्ण संपर्क था। उनके बॉस्टन-प्रॉव्हिडन्स रहते समय कई बार रंगनाथागन्दजी वहाँ आये थे।

अपने प्रेमपूर्ण, सरल व्यवहार, वेदान्त-ग्रन्थों के साथ ही साथ ख्रिस्तान , मुस्लिम और अन्य धर्मों का भी गहरा अध्ययन, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि जैसे सद्गुणों के कारण पू. सर्वगतानन्द जी वहाँ की भक्तमंडली में अत्यधिक सम्मान प्राप्त कर चुके थे। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि इस ढलती उम्र में भी उनका जनसंपर्क विस्तृत और अंतरंग था।

उनमें तीक्ष्ण विनोद-बुद्धि थी। रोजाना बोल-चाल में भी उनके आसपास का वातावरण हास्यपूर्ण रहता था। इस से सब के मन का दुःख और तनाव दूर हो जाता था। इस के चंद उदाहरण में यहाँ पेश कर रहा हूँ।

बोस्टन-प्रॉव्हिडन्स के आसपास मौसम कैसा होता है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने वहाँ का एक प्रचलित कथन अपने हास्यपूर्ण ढंग से उद्धृत किया। कहा जाता है कि ‘यदि तुम सोच रहे हो कि मौसम अच्छा है, तो थोड़ी देर रुक जाओ। यदि समझ रहे हो कि मौसम बड़ा खराब है, तब भी थोड़ा-सा रुक जाओ’। ” तात्पर्य है कि मौसम तुरन्त बदलता रहता है। इसी सन्दर्भ मैं में एक और उनका हास्यपूर्ण कथन बताता हूँ। इस बात पर था कि ‘यहाँ कौन से दिन कैसा तापमान होगा इस बारे मैं अटकले लगाने का कोई मतलब नहीं होता। केवल इतना कहा जा सकता है कि एक जुलाई को वह कभी भी शून्य फॅ. (-१८ c) नहीं होता और एक जनवरी को कभी भी १०० फ. (3८.८ c) होता नहीं; इस के बीच में कई प्रकार का चढ़ना-उतरना हो सकता है’।

एकबार सन् 2003 में मई के महीने में हिमवृष्टि हो रही थी। जब मैंने इस सम्बन्ध में आश्चर्य व्यक्त किया, तो वे बोले, “In May it may rain, it may snow, it may be dry or it may be humid; it may be quite hot or quite cold or may be just moderate. Since anything may happen, so the month gets the name May?”

एक समय हम दोनों को प्रॉव्हिडन्स से बोस्टन जाना था। साथ में और भी कुछ भक्त थे। निर्धारित समय पर तैयार होकर जब मैं उनके कमरे में गया, तो एक भक्त की सहायता लेकर वे धीरे-धीरे पोशाक पहन रहे थे।

मुझे देखकर उन्होंने कहा, “अरे भाई! कुछ समय लगेगा। बूढ़े व्यक्ति को अधिक समय लगता है, रुक जाओ। बूढ़े शख्स के लिए यमराज को भी इंतजार करना पड़ता है।” यह कहकर वे हँस पड़े। कुछ मिनटों बाद हम रवाना हो गये।

जब कोई कहता है कि वह ईश्वर पर विश्वास करता है, तो वे एक प्रचलित अमेरिकन उक्ति हँसकर कहते थे। We believe in God, others have to pay cash। अर्थात् केवल ईश्वर को उधारी पर माल दिया जाएगा (क्योंकि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं) और सभी को दिन नगद पैसा देकर खरीदना पड़ेगा। तात्पर्य है कि कोई वस्तु किसी को उधार नहीं मिलेगी।

अमरीका में एक बड़ी सेवा- संस्था चलती है, जिस जिसका नाम है “Meals on Wheels” जो लोग वृद्धावस्था या अपंगता या बीमारी के कारण न बाहर जा सकते हैं, न खाना पका सकते हैं, उनकी सेवा में यह संस्था उपयुक्त भोजन बनाकर गाड़ी से पहुँचा देती है। ये संस्था अपने सराहनीय कार्य के कारण बड़ी लोकप्रिय है। सर्वगतानन्दजी ‘Meals Wheels’ को लेकर एक कहानी सुनाते थे।

एक बार चूहों के प्रतिनिधि मण्डल ने ईश्वर से समय लेकर मुलाकात की। ईश्वर से उन्होंने विनय किया कि उन्हें सब समय बिल्लियों के डर से भागना पड़ता है, फलस्वरूप उनके पैर अत्यंत थक जाते हैं और उन्हें बड़ा दर्द होता है। अतः यदि परमात्मा उनके पैरों के नीचे चक्के लगा दे, तो काम सहज हो जाएगा। दयालु ईश्वरने तुरन्त वह व्यवस्था कर दी। अब बिना कष्ट के वे दौड़ लगाने लगे। जब बिल्लियों ने यह देखा, तो उन्हें आनन्द के साथआश्चर्य हुआ। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद देकर कहा, “वाह! आज आपने आपने ‘Meals on wheels’ अर्थात ‘चक्कों पर भोजन’ भेज दिया है।”

मैंने जैसे पहले बताया था, प्रॉव्हिडन्स में मेरा कमरा ठीक सर्वगतानन्दजी के कमरे के सामने था। एक रात मेरे सो जाने के उपरान्त मैंने मेरे कमरे में फोन की घण्टी सुनी। सुनने के बाद भी मुझे उठकर फोन लेने की इच्छा नहीं हुई, फोन की घन्टी भी बन्द हुई। कुछ सेकेण्ड के बाद दरवाजे पर दस्तक सुनी। उठकर दरवाजा खोला, तो देखा पू॰ सर्वगतानन्दजी हाथ में फोन पकड कर खड़े थे-“‘ये लो तुम्हारा फोन-भारत से आया है”, इतना कहकर उन्होंने मेरे हाथ में फोन दिया और चले गये। फोन एक भारत के परिचित भक्त का था, जो समझ नहीं रहा था कि यह बातचीत करने का सही समय नहीं है। आधी रात बीत चुकी है। जब मैंने उसे समझाया कि एक नब्बे साल के पूजनीय संन्यासी को उसने कष्ट दिया है, तो लज्जित होकर उसने क्षमायाचना की। मेरे लिये यह एक बड़ी सीख थी – इतने वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध संन्यासी आधी रात को बिस्तर से उठकर, फोन लेकर मेरे कमरे तक चले आये। (चलना उनके लिए दिन-ब-दिन कठिन होता जा रहा था)। उनसे ४१ साल कम उम्र वाला मैं, मेरे कमरे के भीतर ही फोन उठाने के लिए बिस्तर से उठने में भी आलस्य कर रहा था।

उनके सेवाभाव के ऐसे कितने ही उदाहरण देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। कितने ही लोग उनसे मिलने के लिए दूर-दूर से आते थे। ढलती उम्र, और कई बीमारियाँ इसके बावजूद स्वयं के भोजन, विश्राम आदि का ख्याल न करते हुए वे सबका स्वागत कर उनकी समस्याओं का समाधान कर और उन्हें शान्ति प्रदान करते थे।

प्रॉव्हिडन्स और बोस्टन में उन्होंने विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के साथ सौहार्दपूर्ण संपर्क स्थापित किया था। केवल यही नहीं, कई ईसाई और यहूदी धर्माचार्य भी उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। मैं देखा कि एक कैथॉलिक पुरोहित “फादर सेण्ट गोडार्ड” जो कैथॉलिक समाज के एक विद्वान, सत्-चरित्र धर्मगुरु के रूप में विख्यात थे, वे भी पू. सर्वगतानन्दजी के पास प्रायः आया करते थे। वे कई साल पहले पू. सर्वगतानन्दजी को जब उनकी उम्र इतनी अधिक नहीं थी, अपने चर्च में और कॉन्वेण्ट में आध्यात्मिक मार्गदर्शन हेतु ले जाते थे। स्त्री-पुरुष, धनी-गरीब, हिंदू-ईसाई – यहूदी – मुस्लिम, सभी से वे समान रूप से प्रेम करते थे। पू. स्वामी कल्याणानंदजी (जो कि कनखल सेवाश्रम के संस्थापक-प्रमुख और विवेकानंद जी के मन्त्र शिष्य थे) से उन्हें जो सेवा की शिक्षा प्राप्त हुई उसका वर्णन उन्होंने पूर्वोल्लिखित ‘तुम परमहंस बनोगे’ इस पुस्तक में बहुत ही मर्मस्पर्शी शब्दों में किया है। कल्याणानंदजी से उन्होंने सीखा कि मनुष्य की सेवा उनमें ईश्वर देखकर करनी होगी। सेवा में कम या ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता।

मैंने कई बार उनके मुख से कनखल के आश्रम का एक प्रसंग सुना है। कल्याणानन्द जी ने कई संन्यासियों के आपसी बातचीत में सुना, “हम ने सर्वस्व त्याग किया है, और पू॰ कल्याणानंदजी के प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन में आनंद से दिन गुजार रहे हैं।” बात सुनकर कल्याणानदी ने उनसे कहा, … “तुम ने ऐसा कौन-सा त्याग किया है? तुम्हारे माता-पिता, भाई-बहन, मकान, धन इसका ? वह सब क्या कभी तुम्हारा था कि तुमने उसका त्याग दिया? … अहंकार और स्वार्थ का त्याग करो और प्रेम से सबकी सेवा करो। नारायण (सर्वगतानंदजी का पूर्व नाम) निःस्वार्थ, प्रेमपूर्ण सेवा यही हमारा घोष-वाक्य (motto ) है।’ पू. सर्वगतानंदजी पर इस प्रसंग का गहरा असर हुआ था।

२००६ साल से उनका प्रॉव्हिडन्स में रहना कम हो गया। भारी शरीर के दुर्बल और रोग-ग्रस्त होने के कारण के बोस्टने के आश्रम में ही रहते थे। मैं सप्ताह में एक बार या जैसा सम्भव हो, उन्हें मिलने बोस्टन जाता था। उनका व्यवहार तब भी प्रेमपूर्ण रहता था। उन्हीं दिनों उनके व्याख्यानों पर आधारित ‘श्रीकृष्ण योग’ और दो विशालकाय खण्डों में ‘राजयोग’ ये दो मूल्यवान ग्रन्थ प्रकाशित हुए।

शरीर की दुर्बलता बढ़ती जा रही थी पर मन की सुदृढ़ता वैसी ही थी। जीवन पर्यंत मानव-सेवा का मूल मंत्र ले कर्म-पथ की यात्रा करते हुए ३ मई २००९ में उन्होंने पंचभूत काया ने अंतिम साँस ली। वे व्यष्टि से समष्टि में समा गये।

पुनःश्च

स्वामी योगात्मानन्द वेदान्त सोसाइटी आफ प्रोविडेन्स अध्यक्ष हैं। ये 1976 में रामकृष्ण संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए और 1986 में संन्यास की दीक्षा ली। 20 वर्ष तक रामकृ ष्ण मिशन नागपुर, में कार्य करने के उपरांत रामकृ ष्ण मिशन शिलांग मेघालय, के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। तदपरांत आप सन् 2001के ग्रीष्म ऋतु में अमेरिका में वेदांत सोसायटी आफ प्रोविडेन्स के मंत्री के पद पर आए। वेदांत और आध्यात्मिकता पर उनके उपदेश और प्रवचन यूट्यूब पर काफी लोकप्रिय है।

Voice: Nita