Obituary: Remembering the Legacy of Bah Sumar Sing Sawian – A Pioneer in Journalism, Literature, and Khasi Culture

Leit suk ban bam kwai ha dwar U Blei Bah Sumar Sing Sawian!

Ramakrishna Mission, Shillong mourns the loss of Bah Sumar Sing Sawian, who passed away on April 8, leaving behind a remarkable legacy that has left an indelible mark on the history of Meghalaya. Bah Sawian was a trailblazer in many aspects, being the first Khasi to join mainstream journalism and making significant contributions to the promotion of Khasi culture and heritage through his writings.

In the early 1990s, Bah Sawian was appointed as the Chief Bureau – Northeast of the prestigious Press Trust of India (PTI), where he displayed unparalleled dedication and professionalism in his work. Later, he joined the English daily Apphira, published by Ri Khasi Press, in the early 2000s and went on to become the Editor-in-Chief, succeeding the renowned writer Kynpham Sing Nongkynrih. His journalistic pursuits were widely recognized and earned him accolades from his peers and readers alike.

Bah Sawian’s passion for literature was also evident in his work. He has written many books, including Ka Jutang and Ki Khun Ki Hajar na Jingkieng Ksiar, among others.

He also translated the Nobel laureate Rabindranath Tagore’s composition “Geetanjali” into Khasi. He authored numerous books on the indigenous Khasi faith and the culture of the Hynñiewtrep community, reflecting his deep understanding and appreciation of his roots.

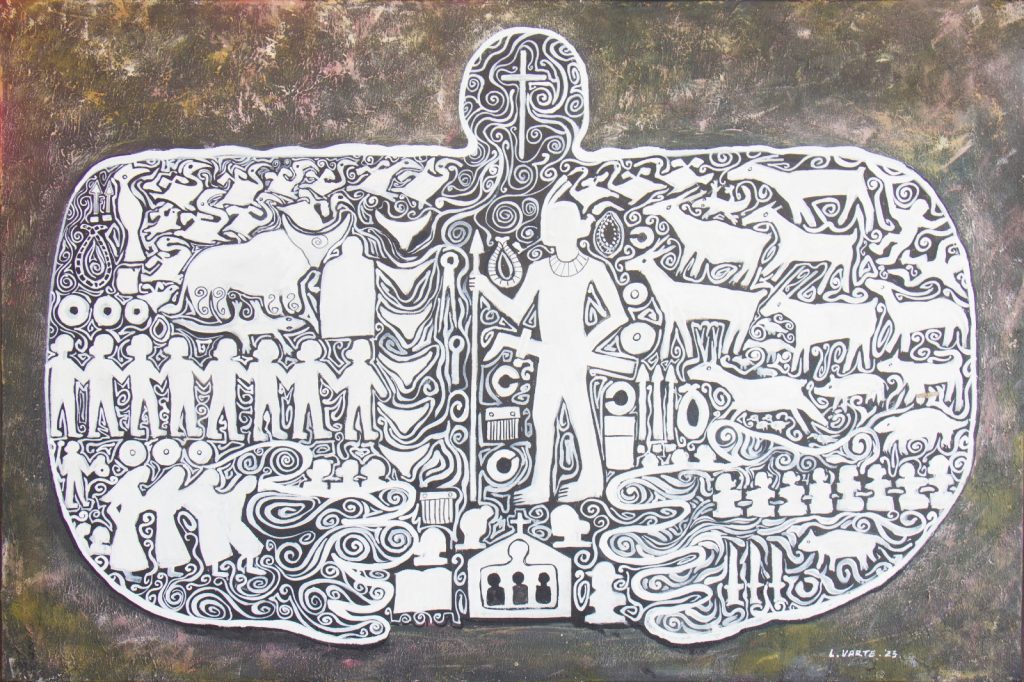

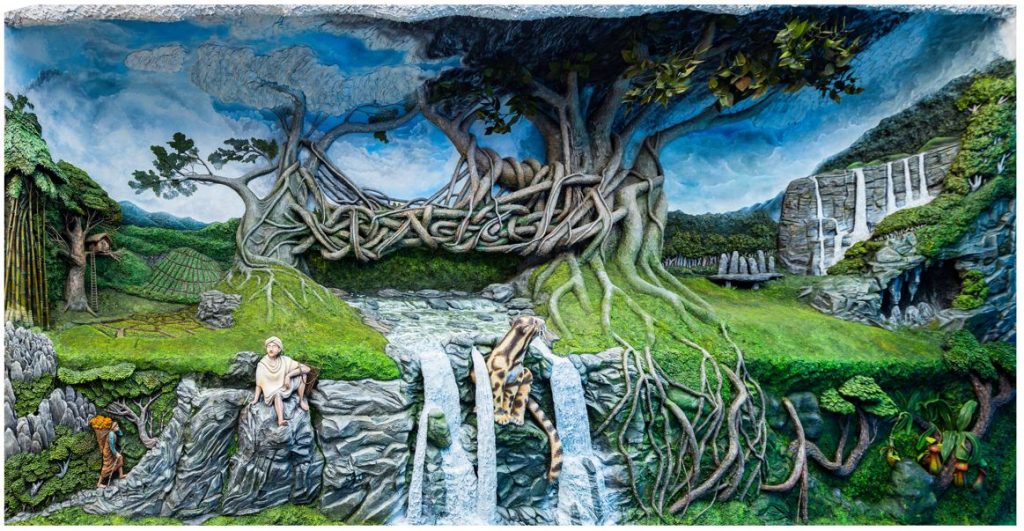

As an elder of the Seng Khasi Seng Kmie, Bah Sawian played a pivotal role in organizing the annual pilgrimage to Lum Sohpet Bneng peak, known as “Ka Kiew Pyneh Rngiew.” He was instrumental in preserving and promoting the traditional practices and beliefs of the Khasi tribe, and his efforts were commendable in keeping the cultural heritage alive for future generations.

Bah Sawian’s contributions were not limited to journalism and literature alone. He also made significant contributions to traditional archery, organizing competitions through the Apphira Archery Committee, further promoting indigenous sports and fostering a sense of community pride.

Throughout his illustrious career, Bah Sawian was associated with All India Radio, Shillong, and Doordarshan Kendra, Shillong, where he continued to inspire and mentor young journalists. His work was widely recognized, and he received numerous awards for his exceptional contributions to journalism and social service, including the prestigious Meghalaya Day Award – U Tirot Sing Award for Arts and Literature in 2017, which honored his outstanding achievements.

Bah Sawian’s demise is a great loss to the literary world, and the Khasi community. We are grateful for the time we had with him, and we take solace in knowing that his legacy will live on through his works and the lives he touched. Our thoughts and prayers are with his family during this difficult time.